Verso l’epilogo d’una lettera di Seneca destinata a Lucilio irrompe un interrogativo: «Cos’è la morte? O la fine o un passaggio».

La morte si riduce a due possibilità: totale dissoluzione o transito verso altrove. Pensare una tale ambivalenza – molto probabilmente – irriducibile è compito della filosofia. Ragion per cui bisogna assumere la morte non come opposizione o negazione della vita bensì come suo fattore essenziale: la morte è la conditio sine qua non dell’esistenza.

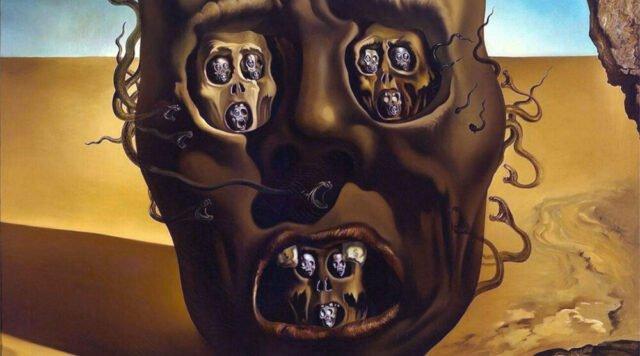

Esistenzialismo e angoscia

Kierkegaard pone al centro della propria indagine filosofica il singolo, la sua esistenza concreta e il suo navigare in un mare d’incertezze e inquietudini. Il sentimento che scaturisce da tali contingenze e possibili direzioni di senso è l’angoscia.

Secondo il filosofo danese la possibilità è la categoria essenziale dell’esistenza, infatti l’uomo nella sua intrinseca transitorietà sa di poter scegliere, sa d’avere di fronte a sé la possibilità assoluta, ma è proprio l’indeterminatezza di tale situazione a farlo sprofondare nell’angoscia. Quindi l’uomo è cosciente che tutto è possibile; tuttavia proprio quando tutto è possibile, è come se nulla fosse possibile: ogni possibilità favorevole all’uomo è annientata dall’infinito numero delle possibilità sfavorevoli. È l’infinità delle possibilità che rende insuperabile l’angoscia e ne fa la condizione fondamentale dell’uomo nel mondo. L’angoscia è la condizione naturale dell’uomo, è libertà finita e così si identifica con il sentimento della possibilità, ovvero con ciò che non è ma potrebbe essere. Dunque la libertà dell’uomo stesso è condizionata dalle circostanze, cioè dalla possibilità di ciò che può accadere, dalla possibilità di agire in un mondo in cui nessuno può sapere cos’accadrà.

Scrive in Aut–Aut: «L’angoscia si può paragonare alla vertigine. Chi volge gli occhi al fondo di un abisso, è preso dalla vertigine. Ma la causa non è meno nel suo occhio che nell’abisso; perché deve guardarvi. Così l’angoscia è la vertigine della libertà».

Dal baratro dell’incertezza Kierkegaard scorge nel pensiero della morte l’unica condizione in grado di ridestare l’uomo dal suo torpore spirituale quotidiano: non è tanto la morte in sé a suscitare una radicale consapevolezza della vita e del tempo quanto piuttosto il pensiero della morte che diviene angoscia esistenziale e che funge da profonda sollecitazione dell’intera esistenza. La morte che reca in sé il germe della speranza in quanto compendio dell’esistenza stessa.

Secondo Kierkegaard è solo di fronte alla morte che si fa esperienza di Dio, che si vive sia l’eternità sia la finitudine, che si ha facoltà di operare la scelta, ossia di aderire al divino. In tal modo l’individuo può effettivamente giungere nel tempo dove il finito comprende l’infinito: evento, questo, che la ragione non potrà mai comprendere.

La scelta del filosofo danese è, dunque, la scelta della fede. Dio e la fede come unica via d’uscita, indispensabile per superare l’impasse angosciante: scegliendo Dio, si entra in una condizione in cui non si desidera altro che l’onnipotente, eliminando così ogni possibilità di sofferenza.

Ontologia e vivere-per-la-morte

«La morte è per l’esserci la possibilità di non-poter-più-esserci. […] L’esserci non può superare la possibilità della morte. La morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell’esserci. Così la morte si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. […] L’esser-gettato nella morte gli si rivela nel modo più originario e penetrante nella situazione emotiva dell’angoscia. Un’angoscia davanti alla morte è angoscia davanti al poter-essere più proprio, incondizionato e insuperabile. […] L’angoscia non dev’essere confusa con la paura davanti al decesso. Essa non è affatto una tonalità emotiva di ‘depressione’, contingente, casuale, alla mercé dell’individuo; in quanto situazione emotiva fondamentale dell’esserci, essa costituisce l’apertura dell’esserci al suo esistere come esser-gettato per la propria fine». (Essere e Tempo)

L’esistenza può essere definita autentica quando è pervasa dall’angoscia che scaturisce dalla consapevolezza della propria finitudine. Questo è il «vivere-per-la-morte» heideggeriano.

Secondo Heidegger la morte è la possibilità più propria e autentica dell’esserci [Dasein]; poiché ogni esser-ci è progettato alla morte, ciò è la possibilità più propria dell’esserci ma è anche la sua possibilità più autentica. Ciò comporta che in ogni agire c’è bisogno di una anticipazione della morte, una sorta di meditatio mortis, un qualcosa che schiuda tutte le possibilità.

Tale anticipazione della fine può mostrare la natura di essere progettati-per-la-morte e quindi essere-per-la-morte. Il pensiero anticipatorio della fine può svelare l’autenticità. L’uomo fin dalla nascita si trova gettato nel mondo e ha da subito un’inclinazione alla vita inautentica: deiezione. La deiezione nasce da un senso di colpa iniziale dell’uomo dovuto alla sua condizione di spaesamento nel mondo, a un incalzante senso di dispersione. Il vissuto dell’uomo autentico, invece, intraprende decisioni in funzione della propria coscienza e del proprio esserci, e si differenzia dal vissuto inautentico dell’uomo anonimo che è caratterizzato dal ripetere un sì passivante a tutto [Das Man]. L’uomo autentico scopre il proprio poter-essere-nel-mondo e vive la realizzazione di se stesso nel mondo: il passaggio dalla vita inautentica alla vita autentica. Quindi, la morte può essere un elisir che può curare dall’insensatezza della vita.

La fine è la dimensione esistenziale dell’uomo e ne evidenzia la sua inconsistenza e la sua abissale disperazione. Secondo il filosofo tedesco la morte si rivela come la realizzazione stessa dell’impossibilità, come un buco nero che inghiotte e annulla tutte le altre possibilità d’essere, però è sotto la minaccia di questa impossibilità che una vita umana diventa possibile. Solo all’ombra della morte, infatti, la breve luce della vita è in grado di ridestarci e d’irradiare la realtà che ci circonda, così da aprirci allo stupore per il fatto che qualcosa esista. La rivelazione dell’essere avviene all’unisono con la prefigurazione emotiva della sua ineluttabile fine. L’uomo deve essere quindi cosciente del naufragio totale della vita.

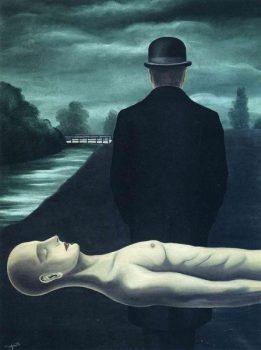

Decadentismo e morte

«O Morte, vecchio capitano, è tempo! Sù l’ancora! Ci tedia questa terra, o Morte! Verso l’alto, a piene vele! Se nero come inchiostro è il mare e il cielo sono colmi di raggi i nostri cuori, e tu lo sai! Su, versaci il veleno perché ci riconforti! E tanto brucia nel cervello il suo fuoco, che vogliamo tuffarci nell’abisso, Inferno o Cielo, cosa importa? Discendere l’ignoto nel trovarvi nel fondo, infine, il nuovo». (I Fiori del Male)

Baudelaire – come un albatro tra le onde del mare esistenziale – viene assalito dall’aridità della ripetizione, e la sua impetuosa smania d’esplorazione del mondo ricade miseramente su se stessa. Al termine del suo voyage ricolmo di delusioni e disperazione, decide di affidarsi totalmente alla morte. Il poète maudit scruta in essa la meta d’un’ultima esaltante avventura verso l’ignoto, una liberazione dalla immobilità degradata della condizione umana. Solo nella seducente ineluttabilità della fine, il poeta – assetato di verità e bellezza – ritrova la tregua, la possibilità d’estirpare l’inesausto e vitale desiderio di cambiamento.

L’ultimo viaggio del flâneur: la morte.

Nella sua dimensione simbolica s’annida la promessa del recupero d’un «paradiso perduto» che concede la possibilità di sopportare l’esistenza materiale. Nonostante tutto, la speranza è la linfa vitale della vita stessa. Dunque, la morte è per Baudelaire l’occasione suprema per raggiungere tale locus amoenus. Si crea, così, un paradosso: l’angoscia di dissolversi nel nulla si fonde con l’aspirazione di ricongiungersi col tutto, a quella vita spesso oppressa dal desiderio indomabile; ciò è il tentativo di superare gli angusti limiti dell’esistenza individuale, ricongiungendosi pienamente alla libertà del bohème.

L’uomo vive nella sua esistenza, ma non limita la propria esistenza nel tempo di vita. Baudelaire tramanda un messaggio perturbante: non si specula sulla morte, si è la morte.

La presenza della morte infonde paradossalmente un senso all’esistenza stessa. Quindi, la morte è il non-senso che dà un senso negando, al contempo, questo stesso senso. È l’assenza di senso a dare senso alla vita.

Gianmario Sabini

Molto significativa l’allegoria secondo la quale il poeta, assetato di verità e bellezza, ritrova la tregua. Che poi non è altro preludio della morte stessa. Bell’articolo!