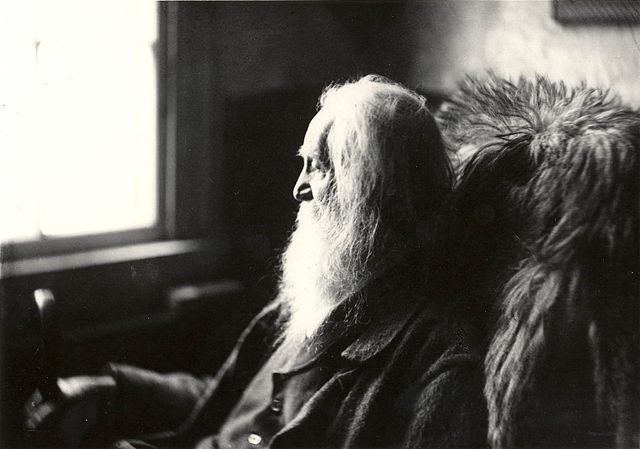

Walt Whitman nacque a Long Island (New York) il 31 maggio del 1819, fu considerato il padre della poesia americana nonché l’inventore del verso libero. Gli Stati Uniti d’America conseguirono la propria indipendenza de facto dalla corona britannica nel 1783; negli anni successivi si fece sempre più impellente il bisogno di costituire un’identità sociale e culturale distinta dall’opprimente egemonia monarchica. Pertanto, fu lo stesso Walt Whitman a incarnare la necessità di dare voce alla nuova cultura della neonata nazione americana.

Già il maestro ideale di Whitman, Ralph Waldo Emerson, profetizzò l’urgenza d’una nuova religione che fosse al di là di quella che l’Europa esportò nel Nuovo Continente a partire dal lontano 1492. Il cristianesimo fu portatore di una grave onta per l’umanità, ossia la crocifissione di Gesù Cristo, ragion per cui l’America oltre che di una nuova cultura, aveva bisogno d’una religione post-cristiana che permettesse agli individui non più di patire per una grande perdita, bensì di fregiarsi d’una nascitura prosperità.

Dunque, secondo il pensatore trascendentalista, qualcuno avrebbe dovuto instillare nell’uomo una coscienza nuova in grado di comprendere le infinite nuances dell’esistenza. Difatti quest’entità dovrebbe essere stata non solo in grado di comprendere l’anima della natura delle cose che attorniava l’umano, ma avrebbe dovuto possedere un siffatto pensiero simbolico affinché venisse divulgata tale conoscenza ai suoi simili e, quindi, divenire egli stessa testimonianza del panteismo della vita arricchendo così l’intera umanità. Questa entità rispecchiava solo l’animo d’un poeta.

Scrisse Emerson: «L’esperienza di ogni epoca richiede una nuova confessione e il mondo sembra sempre in attesa del suo poeta […] colui che dà i nomi e rappresenta la bellezza».

Cosicché il poeta fu considerato come il vate illuminato degli esseri umani in quanto privilegiato poiché in grado di percepire e comprendere la primordiale natura umana e l’essenza stessa che univa tutte le cose. Questa neo-religione divenne, infine, una più estesa coscienza e consapevolezza del prototipo d’individuo moderno chiamato a vivere nello sconfinato e selvaggio Nuovo Mondo. Quindi, il poeta Walt Whitman si pose come il realizzatore della nuova utopica cultura americana e assunse il messianico ruolo previsto dalla profezia post-cristiana auspicata da Emerson.

«Io sono il poeta del Corpo, io sono il poeta dell’Anima, i piaceri del cielo sono con me e le sofferenze dell’inferno sono con me, i primi li innesto e li faccio crescere su me stesso, questi ultimi li traduco in una nuova lingua. […] Walt Whitman, un cosmo, di Manhattan il figlio, turbolento, carnale, sensuale, che mangia, che beve e procrea, non un sentimentale, non uno che si sente superiore agli uomini e alle donne o se ne sta lontano da loro, […] Io pronuncio la primeva parola d’ordine, do il contrassegno della democrazia, per Dio! Io non accetterò niente di cui tutti non possano avere negli stessi termini. […] Attraverso di me molte lunghe voci mute, voci di interminabili generazioni di prigionieri e di schiavi, voci di malati, di disperati, di ladri, di nani, voci dei cicli di preparazione e accrescimento, e del filo che connette le stelle, gli uteri e il seme paterno, […] Divino io sono, dentro e fuori, e santifico tutto ciò che tocco e da cui sono toccato». (Walt Whitman, Il canto di me stesso).

Dunque, in conformità al principio d’interconnessione degli elementi, Dio non fu più una divinità né la rappresentazione cristiana d’una rivelazione, ma un’energia creativa e distruttiva, che s’incarnava costantemente in ogni manifestazione fisica e spirituale dell’universo.

Il poeta americano a differenza di Omero non narrò di grandi guerre che radicarono le proprie verità storico-culturali nel mito, bensì rese il fulcro delle proprie poesie dei conflitti più viscerali e reconditi al fine di scandagliare l’imperituro ed enigmatico ciclo vitale dell’individuo, conciliando così vita e libertà, corpo e spirito. Whitman era un celebratore della vita, era un eversore profetico che non poteva trovare spazio nel Vecchio Continente, e nello iato atlantico tra America ed Europa risuonava la sua voce poderosa.

La sua opera poetica fu respiro vitale, fu forza primigenia, fu bellezza corporea, fu sensualità irrefrenabile, fu amore universale, fu pulsante istantaneità, fu pura immanenza; pertanto, rappresentò la fondazione d’una nuova mitologia poetica.

Foglie d’erba di Walt Whitman: il canto della vita e della libertà

È il 1855 quando il trentaseienne Walt Whitman pubblica la prima edizione della sua raccolta di poesie: Foglie d’erba, ossia il capolavoro d’una vita. La raccolta è stata talmente significativa per il poeta americano che l’ha rimaneggiata per tutta la sua vita – pubblica infatti ben nove edizioni – e l’ultima edizione del 1892, da lui definita deathbed edition, giunge a un corpus di circa 398 poesie, rispetto alle 12 iniziali.

Foglie d’erba è denominata la bibbia della democrazia americana e si presenta come una pantagruelica enciclopedia vivente di poesie riguardanti gli aspetti più intimi dell’esistenza umana. Il simbolo centrale dell’opera sono appunto le foglie d’erba, che Whitman intende sia come sinonimo d’una libertà istintiva e cosmica in completa sintonia con la natura, sia come forme di vita basilari che contengono in sé l’organicismo del ciclo vitale e l’armonia dell’intero universo.

Dunque, le radici del suo poetare si situano nel terreno del romanticismo, soprattutto in Blake, della Rivoluzione francese e del modello popolare-biblico. In virtù di ciò le sue poesie risultano eversive proprio perché scardinano ogni forma di conformismo, e lo fanno glorificando sia il carattere nobile d’ogni elemento terrestre sia il suo tempo presente. Whitman manifesta lo stupor mundi attraverso la realtà nella sua totalità: nei suoi aspetti più infinitesimali, come la spontaneità d’un filo d’erba che germoglia, nei suoi aspetti più solenni, come un’ode colma di fierezza alla democrazia. Il poeta nel mescere uno stile elegiaco con una lirica pura e incandescente, riesce a trasmettere la propria profetica visionarietà e, al contempo, la propria irruenta baldanzosità. Per questo motivo adopera il verso libero, considerato ai tempi inusuale, affinché con l’incalzante semplicità sintattica possa concedere maggiore ritmo e slancio metaforico e ideale all’espressione del pensiero. Pertanto, siffatta espressività molto affine alla poesia omerica – più dinamica e più musicale – supera i rigidi canoni della poesia ottocentesca.

A tal proposito rilevanti e traumatici sono gli avvenimenti che attraversano l’opera whitmaniana: dalla morte dei genitori, allo scoppio della guerra di secessione americana, all’assassinio di Abraham Lincoln – a cui ha dedicato una delle poesie più conosciute: O capitano! Mio capitano! – sino all’accusa, che lo accompagna per tutta l’esistenza, di essere omosessuale.

Walt Whitman lungo l’intera raccolta personifica i molteplici desideri dell’essere umano, pertanto il suo alter ego è un individuo multiforme – ieratico e fraterno – che si diletta nel lavoro, nei genuini piaceri dell’esistenza e che s’incammina sulla strada tortuosa della vita per ammirare e celebrare un infinito vertiginoso e un universo superiore. Infatti, le sue poesie si strutturano su temi quali la natura, l’erotismo, l’edonismo, la morte, la libertà, la schiavitù, l’esaltazione dell’individuo libero e dell’uguaglianza collettiva; in antitesi a una società americana pre-capitalistica ormai corrotta e sorda di fronte ai tempi che mutano, ancorata saldamente al conservatorismo, al tradizionalismo pre-illuministico e allo schiavismo. Egli è, quindi, il nuovo messia dell’American Renaissance. Non a caso ha contribuito così a solcare lo sviluppo della ventura società americana, fondata idealmente sui princìpi di democrazia e d’emancipazione individuale.

«Canto il corpo elettrico, le schiere di quelli che amo mi abbracciano e io li abbraccio, non mi lasceranno sinché non andrò con loro, non risponderò loro, e li purificherò, li caricherò in pieno con il carico dell’anima […] (Tutto è una processione, l’universo è una processione dal movimento regolato, perfetto.)». (Walt Whitman, Canto il corpo elettrico).

Il poeta, partendo dalle foglie, si dipana ramo su ramo, arrampicandosi sull’albero della vita: foglio su foglio, edizione su edizione, poesia su poesia, fino alla cima, sinché compatta la simpatetica identità di uomo-poeta-corpo-testo e America-anima-cosmo-lettorə. Pertanto, Foglie d’erba si traduce anzitutto in una formula potente e sublime, il cui pieno significato si esplica nell’incontro tra l’io che scrive e l’io di chi legge. Ragion per cui un inoppugnabile e durevole significato durante il flusso esistenziale non si ha mai, se non nell’interminabile rinnovamento di lettorə lungo l’oscillante delimitazione tra la vita e la morte. Infine, dall’opera di Whitman trasuda un senso di smisuratezza vitale e linguistica che stordisce e al contempo ammalia quel fruitorə alla costante ricerca d’una verità abbacinante ed evasiva.

Il poeta americano coglie il desiderio innato e nascosto d’ogni individuo, riesce ad annidarsi in quanto cantore della vita e della libertà nei cuori dei suoi lettorə, gridando, come il folle nella Gaia Scienza di Nietzsche, che la vita è meravigliosa, irripetibile ed è intrinsecamente degna d’essere vissuta. Scruta attentamente in quest’ultima, al di là del dolore, i segni dell’eternità e dell’immortalità.

«Ahimè! Ah vita!, di queste domande che rincorrono, degli infiniti cortei di senza fede, di città piene di sciocchi, di me stesso che sempre rimprovero, (perché chi più sciocco di me, e chi più senza fede?) di occhi che invano bramano luce, di meschini scopi, della battaglia sempre rinnovata, dei poveri risultati di tutto, della folla che vedo sordida camminare a fatica attorno a me, dei vuoti e inutili anni degli altri, io con gli altri legato in tanti nodi, la domanda ahimè, la domanda così triste che ricorre – Che cosa c’è di buono in tutto questo, ahimè, ah vita?

Risposta

Che tu sei qui – che esiste la vita e l’individuo, che il potente spettacolo continua, e tu puoi contribuirvi con un tuo verso». (Walt Whitman, Ahimè! Ah vita!).

Gianmario Sabini